刚送走那位眼角还红着的客户,手机就跳出你的信息。哎,这场景太熟悉了。我办公室里那盏总是亮到深夜的灯,抽屉里塞满的各种检查单和诊所简介,还有电脑屏幕上密密麻麻的时区时钟…都是为了你们——那些想要个孩子,路上却绊了一跤又一跤的倔强灵魂。十年了,我既是帮你们排雷的顾问,更像是那个陪着在助孕路上跌跌撞撞、一起咬牙往前走的姐妹。

近两年,想通过海外试管中心圆梦的姐妹真是肉眼可见地多了起来。 诊所数量看着也在翻倍,选起来真是眼花。上周Jenny(化名)过来,桌上摊开四五家诊所宣传册,手指烦躁地敲着桌面:“Lina,你看这句‘顶级成功率’,那家又说‘最先进实验室’,我该信谁啊?” 这迷茫,我太懂了。这对我们顾问的要求也更高了。 不只是流程,更要懂你们心底那份不安全感——怕选错诊所耗光积蓄和心力,怕跨国的沟通像隔着太平洋喊话,更怕一次次希望落空。还记得去年帮小雨(化名)对接泰国中心,光一个胚胎冷冻的附加费条款,邮件来来回回磨了小一周才彻底理清,差点耽误了周期启动时间,手续费前后差了近8万人民币。那种焦灼,真的不想姐妹们再经历。

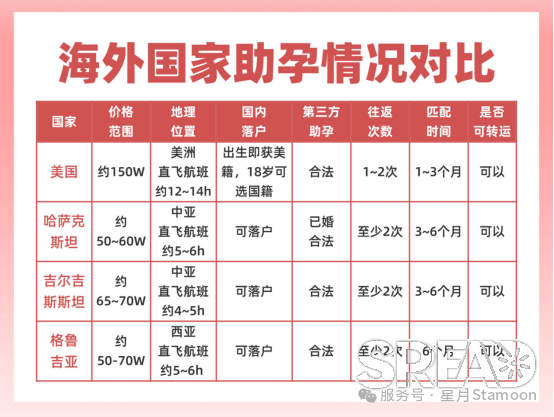

别慌,老友这就递上避坑锦囊——先看政策这张“通行证”! 特别是去年(2024年底)好几个热门目的地政策都有微调。像莉莉(化名),一门心思认准了美国加州某诊所,前期沟通火热。我提醒她查查最新的医疗签证要求,她半信半疑。结果一查懵了,那家诊所的资质刚好卡在新规的过渡期,申请材料差点没能及时补全。她后来捧着文件袋感慨:“差一点点,我攒了两年假期的计划就泡汤了!” 其次,实验室实力别只听宣传,关键指标得心里有数。 我常提醒姐妹:问问他们的囊胚养成率大致在多少?冷冻复苏技术用的什么方法?好的胚胎学家能把第三天看起来“平平无奇”的胚胎,多养成几个第五、第六天的优质囊胚,这一步提升的存活几率可不是一点半点。曾有个新合作的中心,在签约前我执意要看他们近半年的实验室关键指标报告,结果发现囊胚养成率比口头承诺的低了近15%,直接被我排除在推荐名单外。最后,别小看“情绪卡点”。 整个助孕流程像坐过山车,一次促排周期打几十针都算少的。 我总鼓励姐妹准备个“周期日记”,哪怕简单记录今天打针的感受、身体的细微变化。就像阿雅(化名),在某次移植失败后情绪崩溃到想放弃,翻看日记才发现,失败那次自己因为工作压力连续失眠好几天。下次周期她提前跟公司请好了假,调整好状态再出发,一次就成了。这种自我观察的力量,比任何安慰都有效。

聊这么久,茶都凉了,再给你满上。我知道你们私下还总搜这些:

- “XX国和XX国的试管中心成功率哪家强?” 说实话,光看中心官网的平均数字意义不大!一个中心内部,不同年龄组、不同病因的成功率差异能很明显。不如直接问:“我36岁,卵巢储备下降,类似情况在您中心成功率高吗?” 就像咖啡渍,同一个杯子上深浅都不一,何况是人呢。

- “试管生双胞胎的可能性大吗?” 这真得看方案和身体状况!有些诊所倾向单囊胚移植降低风险,有些在严格评估后可能放两个。核心是听专业医生的个体化建议,别为了“双份”盲目冒险。安全抵达最重要。

- “移植失败后隔多久再战最合适?” 身体恢复需要时间,心态更需要缓冲!通常建议2-3次月经周期,让子宫充分休养。更重要的是,利用这个空档和医生好好复盘失败原因,是胚胎问题?内膜问题?还是免疫因素?找到症结才能调整战略。时间不是唯一的标尺。

咱掏心窝子讲:选海外试管中心这事儿,真不是越快越好、越贵越对。 它像一场需要精心规划的长途旅程。你是决策核心,我只负责帮你照亮路上那些容易绊脚的石头——政策的、诊所实操的、还有你心里那些没说出口的忐忑。省下的不只是机票酒店钱,更是你来回奔波的精力和那些本不必流的眼泪。我电脑边贴满了姐妹们的宝宝照片和感谢便签,那可比任何广告都真实。记住,你的时间和期待都无比珍贵,值得被最稳妥地安放。 下次迷茫时,记得还有个老朋友在你身后。